ダフト・パンク——トーマ・バンガルテルとギ=マニュエル・ドゥ・オメン=クリスト、この2体のパリジャン・ロボットが昨年のカンヌ映画祭で自らが監督した作品を上映すると知った時は誰もが懐疑的であったはずだ。思い返せば2003年、世界中でヒットした「ワン・モア・タイム」を含むアルバム「ディスカヴァリー」を松本零士のアニメーション(PV)の上にまるごとそのまま乗っけた、いわばスペース・オペラとでもいうべき映画『インターステラ5555』を劇場公開したという過去をもつ。とはいえ、この『エレクトロマ』はロボット2体を主人公においた、さらに彼ら自身が監督をつとめるロード・ムーヴィーだというのだから…。

そして案の定、カンヌを騒然とさせたこの映画『ダフト・パンク エレクトロマ』がついにここ日本でもヴェールを脱ぐ。

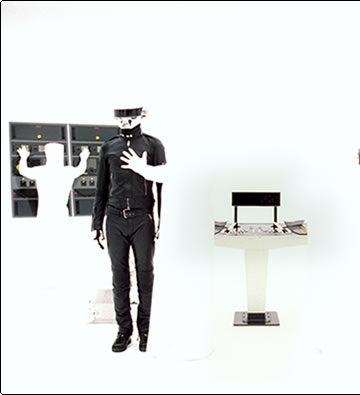

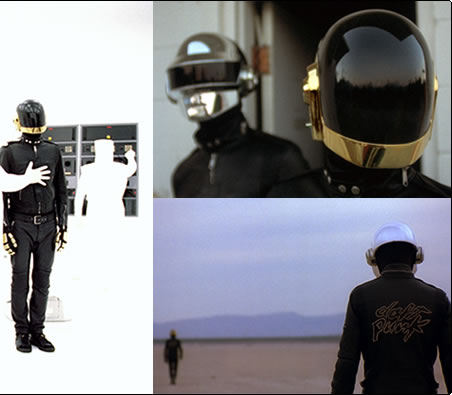

あのゴールドとシルバーの2体のロボットはディオール オムのレザースーツに身を包み真っ黒のフェラーリ412に乗り込む。殺伐とした砂漠を走り抜けるフェラーリ、ナンバープレートは「H.U.M.A.N」——この2体のロボットは人間になることを求めてどこかへ向かっているのである。

インスピレーションの源にシュールレアリスムの絵画や「イージー・ライダー」「2001年宇宙の旅」といった名前を大胆にも並べる彼らであるが、まさにその世界観は現実に想像できる世界を軽く超えたシュールレアリスムであるし、その殺伐としたハイウェイを疾走するシーンに「イージー・ライダー」、時空さえも超えた時代観に「2001年…」の影響(あるいはダイレクトなサンプリング?)をかいま見ることが出来るのである。

自らミュージシャンでありながら、自らの音楽は一切使用しないでオーガニックな「ありもの」の楽曲を使っているのも特筆すべき点。そしてなんといってもこの世界には「言葉」がないのである。「言葉」も「表情」もないまま2体のロボットの心象を豊かに表現しきっているという点においては、彼らのセンチメンタリズムで映像を覆うことに成功していると言ってもよいだろう。

決して難解ではなく、むしろダイレクトすぎるほどだが、このロボットのセンチメンタリズムを観客はどこまで(ある種の)ユーモアとともに迎えてくれるのかに関しては少々疑問が残ってしまう。とはいえすでに2000年代最高の問題作とも言えそうな不思議なこの映像世界を、ダフト・パンクのファンだけで独占してしまうのは、もったいなというのも事実なのである。

text : Shoichi Kajino (atelier L'APPAREIL-PHOTO)

『ダフト・パンク エレクトロマ』

2006年/イギリス

上映時間:1時間14分

監督:ダフト・パンク(トーマ・バンガルテル、ギ=マニュエル)

音楽:トッド・ラングレン、ブライアン・イーノ、カーティス・メイフィールド他

配給:エイベックス・エンタテインメント + ロングライド

©2006 by Daft Life Limited. All rights reserved.

4月28日(土)よりシネマライズにてレイトショー。

以降、テアトル梅田他にて公開