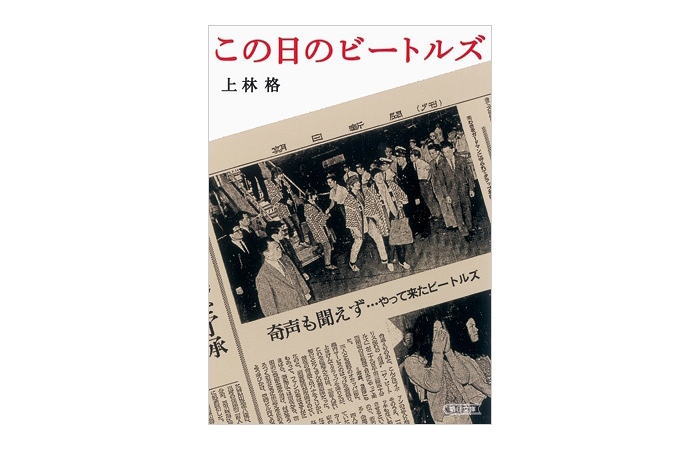

この日のビートルズ

「ある一日」にフォーカスし、ビートルズの姿を描き出す。

14 5/02 UPDATE

最初に目にしたとき、ありがちな企画ではないか、と思った。しかし考えてみると「そんな本は日本にこれまでなかった」ということに、すぐに思い至った。つまり「あるべき」なのに「なかった」ところに目をつけた好企画がこれだ、ということだ。

本書の構成は、「ある一日」を切り出して、そこにフォーカスすることで、現役で活動していた時代のビートルズの姿を描き出していく、というもの。たとえば「ジョンとポールが最初に会った日」「デッカのオーディションに落ちた日」「初めての1位」「全米デビューの瞬間」などなど、ビートルズの活動やメンバーにとってのエポックとなった「その一日」の物語が描き出されていくのだが、この筆致が、とてもいい。もともとは朝日新聞のウェブサイトの連載記事だったという。初出がそういう形態だったことが、いい効果を生んだのか。タイトに事実を積み重ねていく、という書きかたでありながら、そこにはかならず「ふさわしい奥行き」が生じてくる、というタイプの文章だ。なににとって「ふさわしい」のかというと、「ビートルズほどの神話的存在にとって」と言うほかない。

著者は六二年生まれだという。つまり、現役時代のビートルズとは、ニアミスしてしまった世代ということだ。僕はさらにそれよりすこし下の世代なのだが、それでもなお「ビートルズを正しくキャッチアップすること」の困難さの幾許かは、実感としてよくわかる。僕にとっての困難は、たとえばこんな具合だった。「イエスタデイ」が音楽の教科書に載っていたのだ。学校の教師という教師がみんな、自称「ビートルズ・ファン」だったのだ。だから、どう考えても自分がまず最初にやるべきことは、「(ファンをも含めた)ビートルズという文化ぜんたいへの敵視」だった......というのが、ティーンエイジャーになったばかりのころの、僕の基本的なスタンスだった。「なんと無駄な回り道をしたことか」と、いまとなってはもちろん思う。だがしかし、「似たような回り道」をしたことがある人は、きっと結構いるんじゃないか、とも思う。それほどにまで、うっとうしかったのだ。「私たちだけが『神話』を目撃できたのだ」なんて言い張る、そのわりにはまったくもって恰好よくもない、当時そこらじゅうにいた大人たちが。

それとまったく逆の位相の「すがすがしさ」が、本書すべてのページからは立ちのぼってくる。これは著者が「文献や資料をあたって」あるいは「人をあたって」記事をモノにしていった、ということから生じた最大の効用なのだと僕は考える。「第一次情報を持っていない」ということを謙虚に自覚するところから、「まぎれもないファクト」を地道に積み上げようという姿勢が生まれる。その「地道さ」という基礎があったればこそ、その上に初めて、実のあるストーリーを編んでいくことができたのだろう。この図式は、新約聖書の成立過程ととてもよく似ている。また、著者のまるでディサイプルのような「調査と記述」の方法は、これまでの日本の音楽ジャーナリズムが一度も実践する気がなかった種類のものだ、ということもここに付け加えておきたい。

本書の筆致から、僕は片岡義男の長篇小説『少年の行動』を思い出した。ビートルズをモデルとした、50年代イングランドのバンド少年たちを描いた隠れた名作がこれだ。絶版だが、どこかで入手できた人は、本書と併読してみることをお薦めしたい。

text: Daisuke Kawasaki (beikoku-ongaku)

「この日のビートルズ」

上林 格・著

(朝日文庫)

734円[税込]