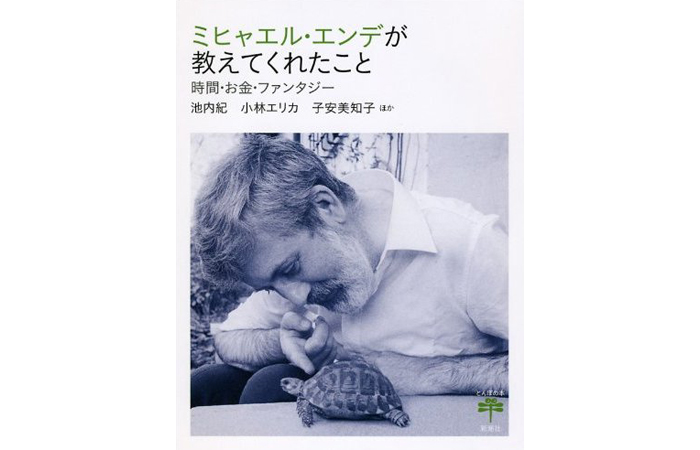

ミヒャエル・エンデが教えてくれたこと:時間・お金・ファンタジー(とんぼの本)

決定的な入門書であり、エンデと理想的な再会を果たすための無二の一冊

14 1/17 UPDATE

『モモ』や『はてしない物語』の生みの親として、ここ日本でも人気の高い作家、ミヒャエル・エンデの入門書がこれだ。「とんぼの本」ならではの体裁(全ページ・フルカラー印刷、豊富なヴィジュアルを収録、ムック的な編集方針)が、エンデという多才な作家の業績と人物像を描き出すことに、ことのほかマッチしていたのだろう。彼の入門書の「かくあるべき」決定版が本書なのだと言ってもいいのではないか。

見どころはいろいろある。日本語で読める著作の一覧紹介はもちろんとして、あまりにもドラマチックなバイオグラフィー(これぞ『物語』!)、彼自身の写真や自筆画の数々......といったなかで、ファースト・インパクトで最も波紋を呼びそうなのが、やはり「エンデの言葉」の項だろう。インタヴューや対談、講演録などから拾われた発言がそこに収録されているのだが、たとえば「確かにお金には神がもつ特質がすべて備わっています(『エンデの遺言』より)」など、彼のことを(いわゆる、ごく標準的な)児童文学者ととらえている人ならば衝撃なのではないか。この『エンデの遺言』、「根源からお金を問うこと」と副題が付けられたこの一冊が講談社から復刊されたとき(11年)、一部で大きな話題となった。シルビオ・ゲゼルの「減価する貨幣」につながる思考が展開されていたからだ。現行の資本主義が「次の段階」へ進むためには、「金利を生まない」貨幣システムが必須とならねばならない。つまり『モモ』の「時間どろぼう」ならぬ「価値どろぼう」こそ、現代に生きる人類が対決せざるを得ない深刻なる病巣の正体なのだ......というエンデの思想が見えてきたときに、彼の作品群は真なる力を読者に対して発揮する。この点については「エンデとお金」という題にて、本書のなかでも一項を割いて考察が加えられている。

というと、難解であるとか、「ある程度エンデを読み込んでいないとついていけないんじゃないか」と思われるかもしれないが、それは見当違いだ。まさに本書は、エンデの諸作と同じく「小学生から研究者まで」手にとって後悔はないはずの良書となっている。気づくのは早いほうがいい。やり直すのに遅すぎるときはない。

かく言う僕自身、幼少期にエンデ作品に親しんだことはなかった。生まれた時代が古すぎた(60年代)せいと、ティーンになる前は19世紀以前の小説をおもに読んでいたからだ。だから、髪形という点からカジャ・グーグーの数人に注目するような類のティーンエイジャーになったのちに、エンデを知ることになった。あの映画の公開前後ぐらいか。ゆえに本書は、僕の印象では、80年代の後半に子供時代を送っていた人で、そろそろ自らが親となる年代に差し掛かってきたな、という自覚が生じてきた人にとって、無二の一冊となる可能性があるのではないか、という気がした。エンデと理想的な再会を果たすための、無二の一冊に。

text: Daisuke Kawasaki (Beikoku-Ongaku)

「ミヒャエル・エンデが教えてくれたこと:時間・お金・ファンタジー(とんぼの本)」

池内紀、子安美知子、小林エリカ ほか

(新潮社)

1,680円[税込]