「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」・「3.11以後の建築」

戦後日本建築を総括する二つの展覧会。

14 11/25 UPDATE

最近、建築展がさかんに開かれているけれど、建築家個人にスポットをあてたものや、ある特定のムーブメントを取り上げたものが多く、意外なことに戦後日本の近現代建築の流れをまとめて見られる展覧会が開かれたことはなかった。金沢21世紀美術館で開かれている2つの展覧会「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」と「3.11以後の建築」は、その"空白"を埋めるような展覧会。戦後日本の建築がどのように変化していったのかを、社会情勢の動きとともに追っている。

「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」はパリのポンピドゥー・センター副館長、フレデリック・ミゲルーが総合コミッショナーを務める展覧会。彼は日本の現代建築の起点を1945年と定めた。天皇の人間宣言が出され、国家や企業、一部の上流階級のためでなく、人々のための建築が作られるようになったことがその理由だという。

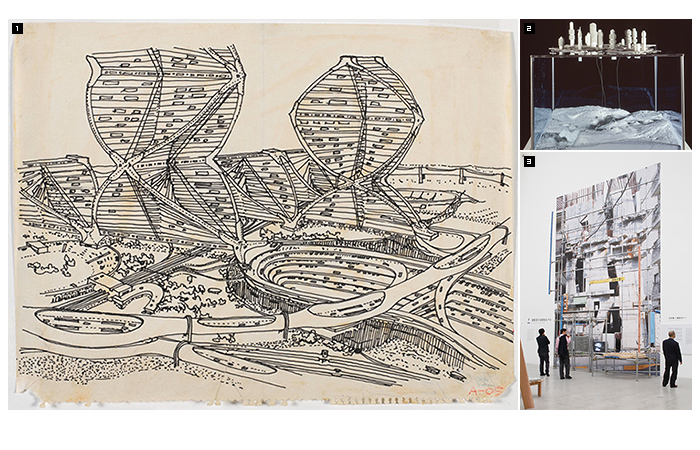

6つのセクションに分けられた展示は取り壊された、あるいは天災などで破壊された建築の断片から始まる。日本の建築は常に破壊と再生のサイクルを繰り返している、とミゲルーは言う。戦争の復興期にはヒューマンスケールの住宅が提案・建設されたが、高度経済成長期やオリンピック、70年の大阪万博と次第に建築は工業化、巨大化する。そこから一転して現代の「消える建築」につながる流れが現れるのが1970年代後半だ。ミゲルーはとくに「ライト・アーキテクチャー」を生み出した長谷川逸子を高く評価している。

展示されているのはすべてオリジナルのスケッチや図面、模型など。コンピュータがなかった時代、手描きの精緻なドローイングや模型には建築家の思考のあとも伺える。展示資料の中にはポンピドゥー・センター所蔵のものも多い。ミゲルーは何度も来日、建築家や家族、事務所のスタッフらを訪ね、ときに忘れられていた資料を集めたという。貴重な資料が海外に流出していくのは残念でもある。

「3.11以後の建築」は東日本大震災によって大きく変わった建築家の役割について考察するもの。被災地にコミュニティスペースを作る伊東豊雄や藤本壮介らの「みんなの家」、建築家による復興支援ネットワーク「アーキエイド」、住民と建築家とが一緒につくる避難経路地図「逃げ地図」など、被災地での活動が紹介される。さらには太陽の熱や風の流れを活用した建築を作っている三分一博志や、リーマン・ショック以降顕著になってきた「シェア」について建築家の立場からさまざまな提案を行っている成瀬・猪熊建築設計事務所、空き地でのイベントなどを通じて街の活性化を図る西村浩+ワークヴィジョンズなどの試みも。坂茂の紙管を使った避難所の仕切りや、被災地の木で家具を作る「石巻工房」の椅子などは実物が並んで、彼らの活動のリアルな側面が見られる。

震災後、「建築家という職能はなくなるのかもしれない」と言った人がいた。なくなることはないだろうが、これまでのように"作品"を作っていればいい、ということにはならないだろう。求められるものや活動の範囲が変わっていくのは確実だ。が、多彩なスキルを持つ建築家には期待されることも多いはずだ。建築家と、建築家とともに何かを作ることの可能性を示唆してくれる。

text: Naoko Aono

「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」

開催中〜2015年3月15日

「3.11以後の建築」

開催中〜2015年5月10日

金沢21世紀美術館

石川県金沢市広坂1-2-1

tel: 076-220-2800

10:00〜18:00(金・土〜20:00)月曜(休日の場合は翌平日)

12月29日〜1月1日休館

入場料:一般1000円(「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」)、1000円(「3.11以後の建築」) 2展の共通鑑賞券1700円

「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」

![]() 黒川紀章《ヘリックス・シティ》透視図 1961 ポンピドゥー・センター パリ国立近代美術館蔵

黒川紀章《ヘリックス・シティ》透視図 1961 ポンピドゥー・センター パリ国立近代美術館蔵

Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian / distributed by AMF

![]() 菊竹清訓《海上都市》模型 1963 ポンピドゥー・センター パリ国立近代美術館蔵

菊竹清訓《海上都市》模型 1963 ポンピドゥー・センター パリ国立近代美術館蔵

Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian / distributed by AMF

「3.11以後の建築」展会場風景

![]() 伊東豊雄+乾久美子+藤本壮介+平田晃久+畠山直哉《陸前高田の「みんなの家」》 Photo: HATAKEYAMA Naoya

伊東豊雄+乾久美子+藤本壮介+平田晃久+畠山直哉《陸前高田の「みんなの家」》 Photo: HATAKEYAMA Naoya